tratto da Barbadillo.it

L’Italia “periferia” d’Europa? Secondo il Fondo monetario internazionale sì. Continua l’operazione “attacco” da parte dell’Fmi

che – tra un’ingerenza e una bacchettata al nostro Paese – si ostina a

tracciare dell’Italia un profilo degradato e falso. Prima il “divieto”

di tagliare una tassa iniqua come l’Imu, mentre adesso è arrivato il

rapporto annuale, dove il nostro Paese è stato inglobato e classificato

fra le peripheral country, ossia i “paesi periferici” dell’Eurozona.

Dopo i “Pigs” insomma, l’acronimo volgare e razzista

(significa “maiali”) con cui per anni sono stati definiti i paesi in

“difficoltà” dell’Ue (ossia Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e

Portogallo), arriva adesso la mappa delle organizzazioni sovranazionali

che in qualche modo intendono ridisegnare l’Europa. Non a caso, infatti,

il continente viene diviso in due settori: una parte centrale virtuosa

di serie A (con le nazioni “core” ossia Germania, Francia, Austria,

Olanda) e il resto considerato periferia, ossia Europa di serie B.

A nulla sono valse le proteste da parte dell’Ue: il

rapporto rimane così com’è stato concepito, con tutte le implicazioni

politiche ed economiche che susciterà dato che il rating di un Paese

risente molto della reputazione che questo possiede in seno alle

organizzazioni finanziarie.

Per l’Fmi, dunque, il nostro Paese sarebbe addirittura tra quelli “sottosviluppati”,

alla stregua di Grecia e Portogallo le cui economie versano in

condizioni oggettivamente complesse ma mai paragonabili a quelle

dell’Italia. Un’indicizzazione, questa, che – evidentemente – non tiene

conto della realtà oggettiva di un Paese del G7 e della terza economica

d’Europa.

Con tutta probabilità, allora, trattasi di un‘“aspirazione”

da parte di una certa finanza che vede la già traballante Unione

europea e tutta l’Eurozona come un’area da poter aggredire. Perché

un’Europa divisa – con tutta la sua storia e il suo impianto sociale –

può fare solo comodo alla speculazione internazionale.

mercoledì 31 luglio 2013

lunedì 29 luglio 2013

11 AGOSTO: CASAGGì AL SACRARIO DELLA RSI DI TRESPIANO!

Come ogni anno,

l'11 di agosto, porteremo un fiore sulla tomba dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, al sacrario di Trespiano. Lo faremo nel

giorno della "liberazione" di Firenze, per rendere simbolicamente

omaggio a chi, fino all'ultimo respiro, ebbe il coraggio di opporsi

all'invasione anglo-americana. Lo faremo in silenzio, senza simboli

politici, perchè riteniamo quel sacrificio, dimenticato e oltraggiato da

decenni di menzogne e di calunnie, appartenga alla storia di tutto il

nostro Popolo.

E, come ogni anno,

riportiamo in calce il brano di Malaparte, tratto da "La Pelle", nel

quale si racconta della fucilazione di alcuni ragazzi sul sagrato della

chiesa di Santa Maria Novella. Un episodio taciuto dalle cronache

storiche, ma assolutamente vero e non privo di spunti di riflessione...

Domenica 11 agosto l'appuntamento è alle ore 11 al cimitero di Trespiano. Esserci, nonostante la stagione, sarà un atto di memoria, di condivisione e di identità.

DA "LA PELLE" DI CURZIO MALAPARTE:

I ragazzi seduti

sui gradini di S. Maria Novella, la piccola folla di curiosi raccolta

intorno all’obelisco, l’ufficiale partigiano a cavalcioni dello sgabello

ai piedi della scalinata della chiesa, coi gomiti appoggiati sul

tavolino di ferro preso a qualche caffè della piazza,la squadra di

giovani partigiani della divisione comunista “Potente", armati di mitra e

allineati sul sagrato davanti ai cadaveri distesi alla rinfusa l’uno

sull’altro, parevano dipinti da Masaccio nell’intonaco dell’aria grigia.

Illuminati a picco dalla luce di gesso sporco che cadeva dal cielo

nuvoloso, tutti tacevano, immoti, il viso rivolto tutti dalla stessa

parte. Un filo di sangue colava giù per gli scalini di marmo.

I fascisti seduti

sulla gradinata della chiesa erano ragazzi di quindici o sedici anni,

dai capelli liberi sulla fronte alta, gli occhi neri e vivi nel lungo

volto pallido. Il più giovane, vestito di una maglia nera e di un paio

di calzoni corti, che gli lasciavano nude le gambe dagli stinchi magri,

era quasi un bambino.

C’era anche una

ragazza fra loro: giovanissima, nera d’occhi, e dai capelli, sciolti

sulle spalle, di quel biondo scuro che s’incontra spesso in Toscana fra

le donne del popolo, sedeva col viso riverso, mirando le nuvole d’estate

sui tetti di Firenze lustri di pioggia, quel cielo pesante e gessoso, e

qua e là screpolato, simile ai cieli del Masaccio negli affreschi del

Carmine.

Quando avemmo udito

gli spari, eravamo a metà via della Scala, presso gli Orti Oricellari.

Sboccati sulla piazza, eravamo andati a fermarci ai piedi della

gradinata di Santa Maria Novella, alle spalle dell’ufficiale partigiano

seduto davanti al tavolino di ferro.

Al cigolio dei

freni delle due jeep, l’ufficiale non si mosse, non si voltò. Ma dopo un

istante tese il dito verso uno di quei ragazzi, e disse:

- Tocca a te. Come ti chiami?

- Oggi tocca a me - disse il ragazzo alzandosi - ma un giorno o l'altro toccherà a lei.

- Come ti chiami ?

- Mi chiamo come mi pare... - O che gli rispondi a fare a quel muso di bischero, gli disse un suo compagno seduto accanto a lui.

- Gli rispondo per

insegnargli l'educazione, a quel coso - rispose il ragazzo, asciugandosi

col dorso della mano la fronte madida di sudore. Era pallido, e gli

tremavano le labbra. Ma rideva, con aria spavalda guardando fisso

l'ufficiale partigiano.

A un tratto i ragazzi presero a parlar fra loro ridendo.

Parlavano con l'accento popolano di San Frediano, di Santa Croce, di Palazzolo.

L’ufficiale partigiano alzò la testa e disse:

- Fa presto. Non mi far perdere tempo. Tocca a te.

- Se gli è per non

farle perdere tempo - disse il ragazzo con voce di scherno - mi sbrigo

subito - E scavalcati i compagni andò a mettersi davanti ai partigiani

armati di mitra, accanto al mucchio di cadaveri, proprio in mezzo alla

pozza di sangue che si allargava sul pavimento di marmo del sagrato.

- Bada di non sporcarti le scarpe ! - gli gridò uno dei suoi compagni, e tutti si misero a ridere.

- Jack e io saltammo giù dalla jeep.

- Stop! - urlò Jack.

Ma in quell’istante il ragazzo gridò: - Viva Mussolini ! - e cadde crivellato di colpi .

venerdì 26 luglio 2013

La Farnesina colleziona gaffe. Manchiamo di sovranità nazionale...

Marco Petrelli intervista Pietrangelo Buttafuoco...

Ciò che emerge dall'intervista è un'immagine piuttosto confusa del

nostro Paese nell'ambito delle relazioni internazionali. L'Italia,

secondo il giornalista catanese, mancherebbe di autonomia decisionale e

di autorevolezza nei confronti degli interlocutori alleati o no.

Che idea si è fatto del caso Ablyazov?

Sospetto che la questione sia solo un regolamento di conti. Dal

Kazakhistan deriva il nucleo centrale del gasdotto russo. L'Italia, con

Berlusconi, scelse questa opzione. Fu conveniente perché dimezzò i costi

ma agli alleati americani non è andata giù. Hanno perso molti soldi nel

mancato affare.

Alfano dovrebbe dimettersi secondo lei?

E dunque anche Bonino? E poi i vertici delle amministrazioni? Vedrà che

finirà con una relazione esauriente e chiara in un punto: farla pagare

ai sottoposti.

E' forse mancato un coordinamento tra Viminale e Farnesina?

Non ho idea. Non voglio neppure farmela.

Cosa ne pensa di Emma Bonino agli Esteri?

E' un ottimo ufficiale di collegamento tra la colonia Italia e il Pentagono

Che impressione si è fatto della politica estera italiana?

La Farnesina ha collezionato tutta una serie di gaffe. Ancora prima dei

marò c'è la vicenda di Mario Vattani, il diplomatico richiamato da Osaka

perché colpevole di lesa canzone quando il governo del Giappone

dimostra considerazione e stima per lo stesso, uno dei pochi in grado di

conoscere a fondo Tokio e tutte le complessità del mercato nipponico.

Dalla vicenda dei due marò a oggi si aggiunge, passando per la

tragicomica vicenda del presidente della Bolivia cui l'Italia, l'effetto

di un cancro conclamato. Quello di non avere sovranità politica.

Perché?

L'Italia è un'espressione geografica. Tutto qua.

Turchia ed Egitto: secondo lei le rivolte dei due paesi sono simili quanto a contesto e modalità?

No. In Turchia c'è una vivacità di ambiente cosmopolita che l'Egitto non

ha. Quest'ultimo è più facile preda delle influenze straniere, sia nel

versante dei buoni, sia in quello dei cattivi.

Come dovrebbe comportarsi l'Italia nelle sue relazioni con Ankara e Il Cairo?

Come uno stato sovrano la cui politica estera è dettata dagli interessi nazionali.

giovedì 25 luglio 2013

Cent’anni fa nasceva Pino Romualdi. Un ricordo che suona come un monito per la destra in crisi d’identità...

di Massimiliano Mazzanti (Secolo d'Italia)

«Gli uomini – diceva sempre lui, quando era chiamato a omaggiare un amico passato nella schiera dei più – non si commemorano, si ricordano». E ricordare Pino Romualdi – vicesegretario del Pfr e fondatore del Movimento sociale italiano – nel 100° anniversario della nascita, in un momento d’indubbia difficoltà della Destra politica italiana, può e deve essere il monito a non abbandonarsi alla rassegnazione. Nato a Dovia di Predappio il 25 luglio del 1913, Romualdi, come tanti giovani della sua generazione, ebbe il destino segnato dalla storia, dalla contemporaneità dei grandi eventi della storia italiana, dal Fascismo, dalla gigantesca figura di Benito Mussolini.

Una vita, quindi, votata alla costruzione di una Patria rinnovata, dall’impegno politico e intellettuale intenso, dalla volontaristica concezione dell’esistenza e dai sacrifici bellici. Incaricato di pensare il futuro di chi, nella temperie della Repubblica sociale, sarebbe uscito inevitabilmente sconfitto dalla guerra, Romualdi compì il suo primo capolavoro politico strappando a Palmiro Togliatti l’amnistia per i fascisti in galera, prima; poi, riunendo queste provate forze sopravvissute al conflitto in un partito destinato a svolgere ancora un ruolo nella lotta politica, il Msi. Arrestato nel 1948 e detenuto fino al 1951, rientrò a pieno ritmo nell’agone, instradando le migliori e più giovani energie del Movimento lungo la strada che, tra mille difficoltà e ritrosie anche tra i camerati e gli amici, avrebbe dovuto trasformare il Msi in un moderno partito di destra, schierato saldamente nel fronte internazionale anticomunista e in perenne competizione con la Democrazia cristiana per la rappresentanza degli interessi e delle aspirazioni delle classi produttrici della borghesia e del lavoro italiani. Punto di riferimento per tutti, anche per lo stesso Giorgio Almirante, nei momenti di crisi – a partire da quella gravissima determinata dalla scissione di Democrazia nazionale – impose alla Fiamma di non scivolare mai nel nostalgismo, nel facile e sicuro rifugio delle rimembranze; per Romualdi la strada maestra era e doveva restare sempre l’accettazione delle sfide della contemporaneità, la capacità di vivere pienamente il proprio tempo. Alla guida del primo Eurogruppo a Strasburgo – con lo stesso Almirante e gli indimenticabili Franco Petronio e Nino Buttafuoco – dette, quindi, al Msi-Dn un respiro internazionale, conquistando al partito un rispetto che andava oltre gli stessi confini nazionali. Legato ad Almirante nella vita e nella lotta politica, in un rapporto fatto anche di aspre contrapposizioni, morirono anche insieme, a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, tra il 21 e il 22 maggio 1988. Dunque, Romualdi non vide la nascita di Alleanza nazionale, ma fu principalmente a lui, al suo pensiero, alla sue grandi intuizioni che la generazione successiva si ispirò per costruire la nuova casa della Destra. Un’ispirazione che andrebbe nuovamente nutrita e coltivata.

«Gli uomini – diceva sempre lui, quando era chiamato a omaggiare un amico passato nella schiera dei più – non si commemorano, si ricordano». E ricordare Pino Romualdi – vicesegretario del Pfr e fondatore del Movimento sociale italiano – nel 100° anniversario della nascita, in un momento d’indubbia difficoltà della Destra politica italiana, può e deve essere il monito a non abbandonarsi alla rassegnazione. Nato a Dovia di Predappio il 25 luglio del 1913, Romualdi, come tanti giovani della sua generazione, ebbe il destino segnato dalla storia, dalla contemporaneità dei grandi eventi della storia italiana, dal Fascismo, dalla gigantesca figura di Benito Mussolini.

Una vita, quindi, votata alla costruzione di una Patria rinnovata, dall’impegno politico e intellettuale intenso, dalla volontaristica concezione dell’esistenza e dai sacrifici bellici. Incaricato di pensare il futuro di chi, nella temperie della Repubblica sociale, sarebbe uscito inevitabilmente sconfitto dalla guerra, Romualdi compì il suo primo capolavoro politico strappando a Palmiro Togliatti l’amnistia per i fascisti in galera, prima; poi, riunendo queste provate forze sopravvissute al conflitto in un partito destinato a svolgere ancora un ruolo nella lotta politica, il Msi. Arrestato nel 1948 e detenuto fino al 1951, rientrò a pieno ritmo nell’agone, instradando le migliori e più giovani energie del Movimento lungo la strada che, tra mille difficoltà e ritrosie anche tra i camerati e gli amici, avrebbe dovuto trasformare il Msi in un moderno partito di destra, schierato saldamente nel fronte internazionale anticomunista e in perenne competizione con la Democrazia cristiana per la rappresentanza degli interessi e delle aspirazioni delle classi produttrici della borghesia e del lavoro italiani. Punto di riferimento per tutti, anche per lo stesso Giorgio Almirante, nei momenti di crisi – a partire da quella gravissima determinata dalla scissione di Democrazia nazionale – impose alla Fiamma di non scivolare mai nel nostalgismo, nel facile e sicuro rifugio delle rimembranze; per Romualdi la strada maestra era e doveva restare sempre l’accettazione delle sfide della contemporaneità, la capacità di vivere pienamente il proprio tempo. Alla guida del primo Eurogruppo a Strasburgo – con lo stesso Almirante e gli indimenticabili Franco Petronio e Nino Buttafuoco – dette, quindi, al Msi-Dn un respiro internazionale, conquistando al partito un rispetto che andava oltre gli stessi confini nazionali. Legato ad Almirante nella vita e nella lotta politica, in un rapporto fatto anche di aspre contrapposizioni, morirono anche insieme, a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, tra il 21 e il 22 maggio 1988. Dunque, Romualdi non vide la nascita di Alleanza nazionale, ma fu principalmente a lui, al suo pensiero, alla sue grandi intuizioni che la generazione successiva si ispirò per costruire la nuova casa della Destra. Un’ispirazione che andrebbe nuovamente nutrita e coltivata.

mercoledì 24 luglio 2013

“Manif pour tous” arriva in Italia: “No al bavaglio per chi difende la famiglia”...

di Barbadillo.it

Una pagina facebook appena nata a presa d’assalto in poche ore, una

uscita pubblica in programma per giovedì a Roma sullo stile dei

Veilleurs e la prima maglietta ufficiale. “Manif pour tous” sbarca in

Italia. Non (solo) in segno di solidarietà alla “primavera francese” che

si sta consumando oltralpe contro la legge Taubira e che sta

risvegliando la volontà di partecipazione di gran parte dei giovani

francesi che occupano da mesi le piazze contro le politiche antisociali

del governo Hollande. Ma proprio perché anche in Italia, come denunciano

i promotori, sarebbe in atto un tentativo analogo non solo di

liberalizzazione del matrimonio per le coppie omosessuali ma anche

l’eventualità di un vero e proprio reato d’opinione dietro le norme sul

contrasto all’omofobia.

Come spiegano i fondatori del sodalizio italiano nel comunicato, «il 18

giugno 2013 è stato avviato l’iter legislativo al Senato della

Repubblica sulla proposta di legge per l’accesso al matrimonio da parte

delle coppie formate da persone dello stesso sesso (chiamata “Matrimonio

egualitario”). Inoltre, nel cassetto c’è anche quella della

Modificazione dell’attribuzione di sesso». Il punto delicato, assieme a

questo, riguarda proprio «la discussione della legge in “Contrasto

all’omofobia e alla transfobia” proposta dal deputato Ivan Scalfarotto

(Pd) come integrazione della Legge Mancino Reale» che istituisce «tra i

reati che persegue, il crimine legato alla discriminazione di genere,

punendolo con il carcere. È quindi una vera e propria legge bavaglio».

Bavaglio per un motivo in particolare: «Se pubblicamente si dichiara che

il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia paragonabile a

quello tra uomo e donna (sulla proposta di legge giocano sul concetto di

“idee fondate sulla superiorità”)», potrebbe accadere che questa

affermazione potrebbe «essere benissimo letta come una discriminazione,

se non addirittura un incitamento alla violenza, verso le persone

omosessuali, cosa che può portare al carcere fino a quattro anni». Un

po’ come già accade in Francia, dove episodi di censura (e anche di

violenza) delle forze dell’ordine contro manifestanti pacifici di Manif

pour tous hanno richiamato l’attenzione delle stesse istituzioni

europee.

Secondo l’associazione «è chiaro che questa prima proposta è un cavallo

di troia per far passare senza troppa fatica le altre due proposte di

legge, compresa l’adozione da parte delle persone dello stesso sesso.

Nella proposta di legge sul “Matrimonio egualitario” c’è l’esplicita

volontà di sostituire le parole “marito e moglie” con la parola

“coniugi”. Insomma, una vera decostruzione di ciò che da sempre ed in

tutte le culture è stato considerato il cardine della società umana, la

famiglia fondata tra un uomo ed una donna». Per protestare contro tutto

questo si sono dati appuntamenti giovedì a Montecitorio dove, a partire

dalle 19, «verrà distribuita a tutti i partecipanti una candela da

utilizzare durante la veglia, come richiamo a non spegnere la propria

coscienza». Inoltre i promotori consigliano «di portare anche un

bavaglio, a ricordare che la libertà di pensiero e di parola può sempre

essere a rischio».

L’obiettivo di Manif pour tous, insomma, è quello di far nascere anche

in Italia un fronte laico, trasversale e apartitico – proprio come il

fortunato modello francese al quale partecipano anche tanti esponenti

stessi della comunità omosessuale – a difesa non solo del concetto di

famiglia ma anche dell’impianto sociale che da questa proviene.

martedì 23 luglio 2013

Pasolini tra eresia e genialità...

di Mario M. Merlino (ereticamente.net)

Nel 2010, per la casa editrice Vallecchi, esce il libro dal titolo Una

lunga incomprensione con sotto titolo Pasolini fra Destra e Sinistra.

Gli autori sono il giornalista Adalberto Baldoni e Gianni Borgna, che fu

assessore alla cultura del comune di Roma sotto la giunta Veltroni. La

presentazione ufficiale, si alternano al microfono il sindaco Alemanno e

Walter Veltroni, si svolge nella prestigiosa sala con i quadri di

Pietro da Cortona in piazza del Campidoglio. Fra gli autorevoli invitati

– per l’occasione mi sono messo la giacca, ma non la cravatta – il

sottoscritto. Al termine gli autori mi autografano la copia, mentre

Walter Veltroni mi guarda con occhio cupo e malevolo quando Adalberto mi

cita nel suo intervento.

Nell’indice dei nomi compaio ripetutamente – e ne darò spiegazione in

questo mio intervento. Più volte Baldoni mi aveva telefonato e, mi

sembra, sia anche venuto una volta a casa. Ci conosciamo dall’ottobre

del 1960, da quando cioè andai ad iscrivermi a La Giovane Italia in via

Quattro Fontane e lui ne era il responsabile provinciale. Poi, certo, le

strade si sono divise e, in alcuni casi (al congresso di Pescara 1965,

ad esempio), sono entrate in conflitto fra loro, ma mai venendo meno

però la reciproca stima. Anzi, di più, negli anni successivi alla mia

scarcerazione, mentre molti evitavano perfino il saluto o per viltà

congenita o per reiterate e in malafede accuse, fu sempre cortese e mi

inviò un affettuoso e spontaneo biglietto alla morte di mio padre. E

queste sono cose che si ‘devono’ ricordare…

L’incomprensione verso Pasolini è nota: verso la sua omosessualità,

quella che lo porterà alla morte (al di là di suggestive interpretazioni

su possibili moventi per un omicidio programmato), a cui va – mi sembra

– in folle e disperata ricerca, dove la destra si fa interprete, e

prona, dei pregiudizi di una borghesia ammantata dal trinomio ‘dio

patria e famiglia’ che, con l’americanismo, ne conserva le parole

svuotate ormai d’ogni contenuto; la sinistra, bigotta ideologicamente

prigioniera di un marxismo dispregiatore del Lumpenproletariat ( quei

‘ragazzi di vita’ delle borgate che Pasolini eleva a mito altro al mondo

operaio bramoso di consumismo e libero nel gergo dalla lingua dominante

quale prodotto borghese) e in concorrenza con la chiesa da cui media

però la medesima mentalità ‘perbenista’.

D’altronde, quando inizia la collaborazione su Il Corriere della Sera

con gli Scritti corsari manifesterà tutta la sua eresia e con

intuizioni, poetiche astratte forse, ma voce di una genialità tanto che,

secondo gli epigoni della beat generation USA, può essere considerato

fra i massimi poeti del ‘900. E ne aveva già dato molteplici segnali fra

cui quella in cui s’era scagliato contro gli studenti a Valle Giulia, 1

marzo del ’68, accusati d’essere figli della borghesia, di razza

prepotente e cattiva (Adriano Romualdi, su altro fronte, ci definirà i

pulcini partoriti dall’uovo marcio della borghesia). Io rimango convinto

che avessero entrambi torto, ma questa è altra storia…

E’ il 7 gennaio 1973 ed egli inaugura la nuova rubrica sul Corriere con

un articolo dal titolo Contro i capelli lunghi, che si concludeva:

‘Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo (anzi, una vera e

propria disperazione): ma ormai migliaia e centinaia di facce di giovani

italiani, assomigliano sempre più alla faccia di Merlino…’ Bontà sua! E

mia, mi permetto d’aggiungere, che non conosco rimpianti e rancori…

Nel libro raccontavo ad Adalberto – e lui fedelmente, com’è nel suo DNA,

ne riportava il contenuto – di quando s’era deciso di contestarlo,

primi anni ’60, nei pressi della Casa dello studente, dove era stato

invitato a tenere una conferenza, tirandogli contro un secchio di merda.

E di come ci avesse inseguito mentre, rimasti in due o tre, ci si

andava a ficcare a San Lorenzo, quartiere precluso ad ogni nostra

presenza. In quella occasione, di sicuro consapevole della valenza

politica del nostro gesto, egli non ci gridò alle spalle ‘Al fascista!’

ma un reiterato ‘Al ladro! Al ladro!’ che ci salvò da un assicurato

linciaggio. Era l’ombra del fratello Guido, ‘morto giovanetto’, a

spingerlo, non lo saprò mai. Di quel fratello, assassinato nella malga

di Porzùs dai comunisti al servizio degli slavi del IX Korpus, il 7

febbraio del 1945, in quanto partigiano della Divisione Osoppo contraria

all’espansione dei titini oltre la linea del Tagliamento.

Qui, però, voglio ricordare l’ultima sua poesia, scritta in friulano

(1974) l’anno della sua morte, nella raccolta La nuova gioventù.

S’intitola Saluto e augurio ed è rivolta ad ‘un fascista giovane,/ avrà

ventuno, ventidue anni:/ è nato in un paese/ e è andato a scuola in una

città’. E lo esorta: ‘Difendi i paletti di gelso o di ontano,/ in nome

degli Dei, greci o cinesi./ muori d’amore per le vigne./ Per i fichi

negli orti. I ceppi, gli stecchi./ Per il capo tosato dei tuoi

compagni./ Difendi i campi tra il paese/ e la campagna, con le loro

pannocchie/ abbandonate. Difendi ii prato/ tra l’ultima casa del paese e

la roggia./ I casali assomigliano a Chiese:/ godi di questa idea,

tienla nel cuore./ La confidenza col sole e con la pioggia,/ lo sai, è

sapienza santa./ Difendi, conserva, prega!’.

Non si tratta di proporre un Pasolini e di ciò che veramente ha amato.

Si abbandoni lo stupido gioco di mettere agli uni la camicia rossa, ad

altri la camicia nera. Lasciamo a ciascuno di noi ciò in cui abbiamo

creduto, errori e ambiguità comprese. Penso a quella straordinaria

intervista televisiva che egli realizzò ad Ezra Pound, offrendosi

attento rispettoso discepolo, quasi come un figlio con il padre

ritrovato. ‘Abbiamo una linfa e una radice in comune/ stabiliamo un

patto fra noi’… Irrisolta e irrisolvibile risposta di quella notte

quando mi urlò dietro quel ‘al ladro!’… mentre avrebbe atteso la vigilia

della sua morte per aggiungere, rivolgendosi ad uno sconosciuto giovane

fascista, ‘…dì/ di non essere borghese…’ e ancora: ‘Destra (e lo scrive

con la maiuscola) divina/ che è dentro di noi…’.

lunedì 22 luglio 2013

Bruce Lee, a quarant'anni dalla morte...

di Guido Liberati

Il 20 luglio di quarant’anni fa veniva stroncato da un edema cerebrale

Bruce Lee. L’eroe cinematografico vitalista e ribelle, divenne leggenda a

33 anni, fedele al motto che muore giovane chi è caro agli dei. Era

nato a San Francisco nel 1940 durante una tournée negli Stati Uniti

della compagnia della quale facevano parte i suoi genitori. Gran parte

dell’adolescenza la trascorse fra Hong Kong e gli Stati Uniti dove

studiò al Washington State College.

Laureato in filosofia aveva insegnato le arti marziali della lotta ad

attori e registi. Ai suoi funerali parteciparono venticinquemila

persone: James Coburn e Steve McQueen che erano stati suoi allievi ne

portarono la bara al cimitero di Seattle dove venne sepolto. Morì

all’apice del successo in circostanze mai del tutto chiarite, dopo che

era riuscito a girare a Hollywood, I tre dell’operazione Drago: sino ad

allora aveva interpretato a Hong Kong i suoi pochi film diretti da Lo

Wei, Il furore della Cina colpisce ancora,Dalla Cina con furore, L’urlo

di Chen terrorizza anche l’Occidente. Dopo la sua morte, altri film

vennero messi insieme montando materiali televisivi.

Se fu stroncato in vita dai critici cinematografici, gli stessi che oggi

osannano i film di Quentin Tarantino, incarnò nei suoi personaggi

l’archetipo dell’eroe che rifugge dalla violenza, ma che è costretto a

percorrerla come unica strada. Per uno strano destino, suo figlio

Brandon, interprete di un film sulla vita del padre, è morto

tragicamente sul set di un film, anche lui giovanissimo.

Bruce Lee resta un’icona intramontabile dell’immaginario giovanile

(ancora oggi seconda solo a Che Guevara nella “top list” delle magliette

più vendute) attraversando ideologie e culture agli antipodi. Non a

caso la prima statua gli è stata dedicata nella ex Jugoslavia, a Mostar,

mentre proprio oggi ne è stata inaugurata una nuova a Los Angeles dove è

stata scoperta una torreggiante statua dell’attore posta “a guardia”

della Chinatown cinese che per l’occasione celebra i suoi 7 anni di

autonomia amministrativa.

Quella più famosa è a Hong Kong, dove oggi si tiene una giornata

celebrativa con decine di migliaia di partecipanti. Dalla Cina agli

Stati Uniti: con amore più che con furore.

domenica 21 luglio 2013

Se in Alto Adige lo Stato non riesce a difendere “l’italiano”...

tratto da Barbadillo.it

Territori irredenti, minoranze linguistiche e italianità sono temi che hanno, da sempre, infiammato l’agone politico del Bel Paese. In Alto Adige il dibattito sull’identità della popolazione è continuamente acceso e, da parte dell’etnia tedesca, portato avanti a colpi di provocazioni e azioni al limite della costituzionalità. In provincia di Bolzano, infatti, recentemente è stato approvato un provvedimento che ha lo scopo di cancellare i toponimi italiani dalle carte geografiche, dando quindi un colpo di accelerazione alla mai nascosta volontà di cancellare il diritto di esistere alla minoranza di lingua italiana.

È un’azione antistorica sulla quale i media “ufficiali” hanno steso un velo di silenzio, così come hanno totalmente ignorato la mozione parlamentare di Fratelli d’Italia, che voleva vincolare il governo Letta a portare avanti un ricorso al Tar contro la provincia di Bolzano, iniziato dal precedente governo. La mozione è stata bocciata dalla Camera e, pare, la motivazione sia da ricercarsi in un accordo pre-elettorale fra PD e SVP (il Partito del Popolo Sud Tirolese, per dirla in italiano), per cui in caso di vittoria il PD si sarebbe speso per rivedere il ricorso. È passata invece un’altra mozione, più blanda, in cui il governo viene impegnato a sedersi al tavolo delle trattative con la provincia di Bolzano, votata dal neo- arco costituzionale delle larghe intese, incluso l’SVP.

Fratelli d’Italia dal canto suo si dice delusa dalla questione. Secondo Giorgia Meloni, “Il Parlamento si pone giustamente il problema di difendere qualunque minoranza ma non riesce a tutelare la minoranza di lingua italiana in alto Adige. E una nazione che non riesce a difendere i suoi figli, la sua cultura, la sua identità non può definirsi tale”. Dall’altra parte invece gli Schuetzen, i separatisti “sudtirolesi” (per l’etnia di lingua tedesca infatti la zona è Sud Tirolo e non Alto Adige) si dicono delusi dal comportamento dell’SVP, che lascerebbe aperta la porta alle ingerenze romane in “affari che riguardano solo la provincia di Bolzano”.

Territori irredenti, minoranze linguistiche e italianità sono temi che hanno, da sempre, infiammato l’agone politico del Bel Paese. In Alto Adige il dibattito sull’identità della popolazione è continuamente acceso e, da parte dell’etnia tedesca, portato avanti a colpi di provocazioni e azioni al limite della costituzionalità. In provincia di Bolzano, infatti, recentemente è stato approvato un provvedimento che ha lo scopo di cancellare i toponimi italiani dalle carte geografiche, dando quindi un colpo di accelerazione alla mai nascosta volontà di cancellare il diritto di esistere alla minoranza di lingua italiana.

È un’azione antistorica sulla quale i media “ufficiali” hanno steso un velo di silenzio, così come hanno totalmente ignorato la mozione parlamentare di Fratelli d’Italia, che voleva vincolare il governo Letta a portare avanti un ricorso al Tar contro la provincia di Bolzano, iniziato dal precedente governo. La mozione è stata bocciata dalla Camera e, pare, la motivazione sia da ricercarsi in un accordo pre-elettorale fra PD e SVP (il Partito del Popolo Sud Tirolese, per dirla in italiano), per cui in caso di vittoria il PD si sarebbe speso per rivedere il ricorso. È passata invece un’altra mozione, più blanda, in cui il governo viene impegnato a sedersi al tavolo delle trattative con la provincia di Bolzano, votata dal neo- arco costituzionale delle larghe intese, incluso l’SVP.

Fratelli d’Italia dal canto suo si dice delusa dalla questione. Secondo Giorgia Meloni, “Il Parlamento si pone giustamente il problema di difendere qualunque minoranza ma non riesce a tutelare la minoranza di lingua italiana in alto Adige. E una nazione che non riesce a difendere i suoi figli, la sua cultura, la sua identità non può definirsi tale”. Dall’altra parte invece gli Schuetzen, i separatisti “sudtirolesi” (per l’etnia di lingua tedesca infatti la zona è Sud Tirolo e non Alto Adige) si dicono delusi dal comportamento dell’SVP, che lascerebbe aperta la porta alle ingerenze romane in “affari che riguardano solo la provincia di Bolzano”.

sabato 20 luglio 2013

Fmi brûlé. Ricetta in salsa magiara...

di Ugo Gaudenzi (Rinascita)

L’Ungheria di Viktor Orban non è affatto un’animale domestico. Non soltanto ha rivendicato i suoi diritti nazionali di dotarsi di una Costituzione senza briglie a Bruxelles o altrove, non soltanto ha più volte sollevato un netto rifiuto ad assoggettarsi alle politiche di rigore imposte dalla Troika urbi et orbi, non soltanto ha reimposto una sorta di “nazionalizzazione” della propria Banca centrale... ma ora ha anche deciso sia di pagare al più presto, nove mesi prima della scadenza, il suo prestito usuraio contratto con il “mecenate” Fmi, e sia di annunciare la chiusura degli uffici di rappresentanza del Fondo Monetario insediati a Budapest.

L’Ungheria di Viktor Orban non è affatto un’animale domestico. Non soltanto ha rivendicato i suoi diritti nazionali di dotarsi di una Costituzione senza briglie a Bruxelles o altrove, non soltanto ha più volte sollevato un netto rifiuto ad assoggettarsi alle politiche di rigore imposte dalla Troika urbi et orbi, non soltanto ha reimposto una sorta di “nazionalizzazione” della propria Banca centrale... ma ora ha anche deciso sia di pagare al più presto, nove mesi prima della scadenza, il suo prestito usuraio contratto con il “mecenate” Fmi, e sia di annunciare la chiusura degli uffici di rappresentanza del Fondo Monetario insediati a Budapest.

Messa

all’indice dalla “troika” (Fmi, Bce, Ue) subito dopo l’assunzione del

potere da parte del partito di Orban dichiarato “populista” nonché

soggetto alle influenze “negative” della forte destra radicale degli

Jobbik, l’Ungheria aveva già “risposto” alle critiche dei padroni-soloni

facendo fronte al problema del debito (contratto con l’usura

internazionale dal precedente governo), portando detto indebitamento al

di sotto del 3% sul suo Pil già a fine 2011.

Con

metodi subito ritenuti “non ortodossi” dalla grande finanza

internazionale e dai suoi portaparola. E cosa aveva mai deciso il

governo Orban (sostenuto da una larghissima maggioranza parlamentare)?

Di

abbattere il debito con una serie di misure temporanee, una tantum,

capaci di aumentare ex abrupto le entrate. Quali? Naturalmente quelle

più ostiche alle centrali finanziarie.

Le

elenchiamo: 1) tassa sui profitti bancari; 2) nazionalizzazione dei

“fondi pensione” e assicurativi; 3) imposte sulle multinazionali

operanti in territorio magiaro.

E

così, con una lettera inviata questo 15 luglio a Christine Lagarde,

direttore generale del Fmi, György Matolcsy, il governatore della Banca

Centrale ungherese, ha annunciato che Budapest sarà pronta ad estinguere

anticipatamente il debito contratto nel 2008 (20 miliardi di euro) nel

bel mezzo dell’inizio della crisi esportata in Europa dal Lord

Protettore dell’Ue, gli Stati Uniti d’America. E questo grazie

all’avvenuta graduale riassunzione della propria sovranità nazionale,

monetaria, fiscale, finanziaria.

Interessante

è ricordare che nel 2011, a febbraio, il governo Orban - dopo aver

traccheggiato sulle pressanti richieste della Troika di rinegoziare il

debito (con un ulteriore debito: il “metodo” usuraio principe al quale,

per esempio, la nostra stessa Italia si è graziosamente assoggettata) -

riusciva a piazzare senza alcuna intermediazione internazionale le

proprie obbligazioni di Stato, dimostrando che quando si è sovrani e

quindi affidabili i problemi si risolvono normalmente.

Ma

torniamo a questa metà di luglio. Nella sua lettera alla Lagarde,

György Matolcsy, ha annunciato il pagamento anticipato delle prossime

ultime tre rate trimestrali, per un totale di 2 miliardi e 125 milioni

di euro, sottolineando - non si sa quanto ironicamente o sinceramente -

che tale risultato è un effetto, sì, della buona crescita ungherese, ma

anche “degli sforzi personali (della Lagarde) di promozione dello

sviluppo economico”.

Non

male, non male. Peccato che l’esempio magiaro sia per l’Italia-colonia

dei Letta e dei Saccomanni (e dei loro mentori, Prodi e Draghi) quanto

di più siderale mai si possa pensare. Oggi. Domani è però un altro

giorno.

giovedì 18 luglio 2013

Le idee a destra restano ma vanno perseguite con altri mezzi...

di Mario vattani per barbadillo.it

Dopo l’armistizio firmato a bordo della USS Missouri il 2 settembre del

1945, il comando delle forze di occupazione americane, che aveva fatto i

conti con gli ultimi mesi di disperata difesa giapponese da isola a

isola, da scoglio a scoglio, si accorse con meraviglia – e immaginiamo

con un certo sollievo – che non era stata organizzata nessuna resistenza

contro l’invasore, nessuna guerra a oltranza, nessuna “insurgency”.

Il Giappone aveva voltato pagina. La guerra era persa, e soprattutto era finita. Punto.

In Italia è stato molto diverso: la sconfitta completa della resistenza

alle forze di occupazione, degli “insorgenti” più o meno organizzati,

degli ex-combattenti ormai ultraottantenni e dei loro nipoti e pronipoti

– compresi i pronipoti associati per simpatia se non per storia

familiare – è avvenuta solo il 25 febbraio 2013.

Quel giorno si è compreso che l’elettorato, anche per motivi anagrafici,

aveva definitivamente perso interesse per ogni rivendicazione storica.

Non solo per ignoranza o disattenzione, semplicemente per la palese

inutilità del dibattito. Soprattutto però, l’elettorato aveva perso

interesse e fiducia in una comunità che umanamente o idealmente

proveniva direttamente dalla guerra civile ’43-45. Una comunità più che

un corpo politico, che lentamente si era andata assottigliando, e aveva

progressivamente perso – oppure rinunciato a – riferimenti, simboli,

idee, visione d’insieme. Voti.

Per carità, ci dicono sempre che le idee rimangono, ed è vero. Rimane

certamente anche la rivendicazione storica, e quella lasciamola ai

professionisti. Ma la forma-partito prevede la mobilitazione numerica, e

quella, lo abbiamo visto, non c’è. La mobilitazione numerica ha bisogno

di idee trainanti, e quelle che ci sono non trainano. A meno che

qualcuno non creda seriamente che, con una storia politica e culturale

come la nostra, si debba scendere nel fango e accapigliarsi su

matrimonio omosessuale o altri temi cosiddetti etici. Certo si può fare.

Potrei farlo anche io, ma prima dovrei ubriacarmi.

Intanto, in questo periodo di momentanea sospensione, mentre aleggia

ancora il pulviscolo di un mondo esploso,vediamo in tutta Italia, in

molti appuntamenti, quella comunità umana rincontrarsi, riparlarsi. Sono

appuntamenti quasi furtivi. Non se ne legge notizia, ma è per assenza

di interesse del pubblico. Incontri praticamente invisibili: senza

stampa, per mancanza di numeri, di peso politico, di novità.

Già perché nessuna colonna motorizzata di occupanti si è mai fermata per

un gruppo di reduci, stanchi e non più giovanissimi, riuniti in un

vecchio salone a discutere di come sono andate le cose. Naturalmente

parlo a titolo personale, ma di fronte a questo palcoscenico,

un’alternativa c’è.

Arrendersi. Dichiarare la resa. Aspettare il proprio turno, in silenzio,

sul ponte della USS Missouri. Perché c’è qualcosa di purificatorio

nella resa. Arrendersi significa ammettere una sconfitta pratica,

tecnica, numerica. E basta.

Attenzione: la resa non implica la rinuncia alle proprie idee. Anzi,

forse in quel modo le idee diventano addirittura più pure, sublimi.

Forse la resa è l’unico modo per proteggere il nucleo duro della propria

identità. Perché chi si arrende non rinuncia alla sua anima, e nemmeno

ai propri sogni. La regola è semplice: l’importante è arrendersi solo

quando si è perso veramente. Che non si pensi mai che si poteva ancora

resistere.

Poche immagini teatrali sono deprimenti quanto quella del vecchio

soldato stremato, che cerca lo scontro con un nemico che lo ignora.

L’idea della resistenza a oltranza la conosciamo. Ma conosciamo anche la

parola composta che unisce il tragico al comico. Molti italiani

sembrano apprezzare quella parola e quell’immagine, e la trovano

addirittura commovente. Per me invece è uno dei lati dell’Italia che non

riconosco e non apprezzo, nello stesso modo in cui non credo di aver

mai pronunciato l’esclamazione “mammamia” o detto “buono buono” col dito

infilato nella guancia.

Le idee rimangono, sono splendide, e vanno portate avanti con altri

mezzi, nella cultura, nell’arte. E’ lì che le regole sono completamente

diverse, è lì che le forze di occupazione del pensiero unico e del

“politically correct” sono più deboli, dove i cingoli dell’omologazione

scivolano perché trovano la vera, lucida, libertà. E’ lì che le

commissioni di epurazione inciampano da sole nel loro stesso

vocabolario. E’ lì che si sposta il conflitto. Lì c’è ancora un

arsenale. Lì si riparte da capo.

“Ci rivediamo alla prossima”.

mercoledì 17 luglio 2013

Le prudenti autorità di Belfast: “Niente sciarpe e bandiere per Cliftonville-Celtic”

di Michele Chicco (Barbadillo.it)

«Nascondete le vostre sciarpe e ammainate le vostre bandiere»: è questo il consiglio spassionato

che le autorità di Belfast hanno dato ai tifosi del Celtic arrivati in città per il secondo turno preliminare di Champions League da giocare, stasera, contro il Cliftonville. Al Solitude Stadium le due squadre, entrambe storicamente tifate da cattolici repubblicani, si contenderanno il passaggio del turno, ma quello che fa tremare i polsi alle autorità nordirlandesi è ciò che potrebbe succedere prima del match, con gli scozzesi in giro in quelle strade della capitale abitate da protestanti e lealisti.

In una città eternamente divisa, infatti, una partita di pallone rischia di diventare scenografia perfetta per riaccendere antiche passioni, soprattutto se viene giocata pochi giorni dopo la tradizionale marcia degli Orangisti che ha dato il via a quattro notti scontri in Irlanda del Nord. David Begley, dirigente del Cliftonville, ha detto che è solo un consiglio, ma sarebbe bene che i tifosi del Celtic lo seguissero per evitare di rovinare la loro trasferta: «il centro di Belfast – ha aggiunto – è un posto accogliente, ma la gente è molto sensibile ai colori» ed il problema è tutto lì.

Il bianco-verde che avvolge la maglia del Celtic, e le sciarpe dei suoi tifosi, è il simbolo della lotta per un’Irlanda unita, repubblicana e cattolica. Dall’anno della sua fondazione, il Celtic Glasgow ha rappresentato i migranti irlandesi di tutto il mondo e, nelle sei contee del Nord che i britannici non hanno mai pensato di abbandonare, la squadra cattolica di Glasgow è stata adottata come ‘undici’ del cuore dai volontari ribelli dell’IRA. Lo sanno tutti: basta affacciarsi al Celtic Park ed ascoltare i canti indomiti in memoria degli Strikers per capire come, da quelle parti, Glasgow sia molto più vicina a Dublino, Derry e Belfast che a Londra.

Ai protestanti e ai lealisti, però, tutto questo non piace e sono pronti a dar battaglia per difendere l’unicità del Regno. Chi gestisce la sicurezza in Irlanda del Nord conosce il pericolo e vuole evitare a tutti i costi eventuali contatti tra le centinaia di tifosi degli Hoops arrivati a Belfast e gli unionisti britannici. Ai ragazzi di Glasgow, infatti, non solo è stato chiesto di non mostrare i colori del Celtic in giro per la città, ma addirittura c’è chi vorrebbe “relegare”, oggi pomeriggio, i bianco-verdi nel quartiere cattolico di West Belfast e far scortare i taxi dei tifosi fino al Solitude Stadium; come se bastasse vietare alcune strade e far nascondere una sciarpa per zittire un secolare canto di libertà.

«Nascondete le vostre sciarpe e ammainate le vostre bandiere»: è questo il consiglio spassionato

che le autorità di Belfast hanno dato ai tifosi del Celtic arrivati in città per il secondo turno preliminare di Champions League da giocare, stasera, contro il Cliftonville. Al Solitude Stadium le due squadre, entrambe storicamente tifate da cattolici repubblicani, si contenderanno il passaggio del turno, ma quello che fa tremare i polsi alle autorità nordirlandesi è ciò che potrebbe succedere prima del match, con gli scozzesi in giro in quelle strade della capitale abitate da protestanti e lealisti.

In una città eternamente divisa, infatti, una partita di pallone rischia di diventare scenografia perfetta per riaccendere antiche passioni, soprattutto se viene giocata pochi giorni dopo la tradizionale marcia degli Orangisti che ha dato il via a quattro notti scontri in Irlanda del Nord. David Begley, dirigente del Cliftonville, ha detto che è solo un consiglio, ma sarebbe bene che i tifosi del Celtic lo seguissero per evitare di rovinare la loro trasferta: «il centro di Belfast – ha aggiunto – è un posto accogliente, ma la gente è molto sensibile ai colori» ed il problema è tutto lì.

Il bianco-verde che avvolge la maglia del Celtic, e le sciarpe dei suoi tifosi, è il simbolo della lotta per un’Irlanda unita, repubblicana e cattolica. Dall’anno della sua fondazione, il Celtic Glasgow ha rappresentato i migranti irlandesi di tutto il mondo e, nelle sei contee del Nord che i britannici non hanno mai pensato di abbandonare, la squadra cattolica di Glasgow è stata adottata come ‘undici’ del cuore dai volontari ribelli dell’IRA. Lo sanno tutti: basta affacciarsi al Celtic Park ed ascoltare i canti indomiti in memoria degli Strikers per capire come, da quelle parti, Glasgow sia molto più vicina a Dublino, Derry e Belfast che a Londra.

Ai protestanti e ai lealisti, però, tutto questo non piace e sono pronti a dar battaglia per difendere l’unicità del Regno. Chi gestisce la sicurezza in Irlanda del Nord conosce il pericolo e vuole evitare a tutti i costi eventuali contatti tra le centinaia di tifosi degli Hoops arrivati a Belfast e gli unionisti britannici. Ai ragazzi di Glasgow, infatti, non solo è stato chiesto di non mostrare i colori del Celtic in giro per la città, ma addirittura c’è chi vorrebbe “relegare”, oggi pomeriggio, i bianco-verdi nel quartiere cattolico di West Belfast e far scortare i taxi dei tifosi fino al Solitude Stadium; come se bastasse vietare alcune strade e far nascondere una sciarpa per zittire un secolare canto di libertà.

martedì 16 luglio 2013

Rifiutare il Debito è possibile. Islanda chiama Italia...

di Daniel Tarozzi (ilcambiamento.it)

di Daniel Tarozzi (ilcambiamento.it)

Dall’8 luglio è possibile acquistare

“Islanda chiama Italia – Storia del paese che rifiutò il debito”,

inchiesta di Andrea Degl’Innocenti sulla rivoluzione islandese, primo

libro in italiano sull’argomento, edito da Ludica S.n.c..

Andrea Degl'Innocenti è andato in Islanda per indagare in modo approfondito il 'caso islandese'...

Il Cambiamento è nato quasi tre anni fa. Da allora ha cercato di portare

avanti un'informazione davvero indipendente e fuori dalle logiche che

guidano i mass media. Per farlo si è poggiato sulla collaborazione di

decine di giornalisti giovani e preparati che hanno ricambiato la

fiducia riposta in loro in modo egregio. Tra questi spicca Andrea

Degl'Innocenti che da subito ha saputo volgere il suo occhio attento

verso le vene pulsanti del nostro Paese, del nostro mondo, indagando e

mostrando ciò che troppo spesso veniva nascosto.

Tra le sue tante indagini, la più "famosa" è stata quella sul caso

islandese: un Paese che ha "rifiutato" di pagare il debito, innescando

un processo demcoratico senza precedenti, in cui il popolo ha saputo

davvero scegliere una parte importante del proprio futuro, scavalcando

poteri politici e finanziari.

I suoi articoli sul tema sono stati letti da decine di migliaia di

persone. Andrea ha quindi deciso di andare (a sue spese) in Islanda per

indagare in modo più approfondito la questione ed ha preparato un testo

che da ieri è disponibile in versione elettronico (pdf e epub). Sto

parlando del suo “Islanda chiama Italia – Storia del paese che rifiutò

il debito”, edito da Ludica.

Il libro comprende una prefazione di Loretta Napoleoni economista di

fama internazionale, e si avvale dei contributi di Serge Latouche,

teorico della decrescita, Pierluigi Paoletti , fondatore doi Arcipelago

SCEC, Marco Bersani, del Forum dei movimenti per l’acqua.

Andrea ci racconta l’ascesa e la caduta del sogno islandese , dalla

nascita della società neoliberale fino alle vicende più recenti, che

hanno visto gli abitanti dell’isola ribellarsi contro i propri

governanti corrotti, contro i banchieri senza scrupoli responsabili del

collasso del paese, contro l’intera comunità internazionale che

pretendeva il pagamento di un debito ingiusto, contratto da banche

private.

Infine, Andrea trae spunto dalle vicende islandesi per offrire una

panoramica di alcune delle realtà più significative che anche in Italia

si adoperano per cambiare la società. Ne emerge un mosaico della

“società del cambiamento”, in cui le realtà in lotta sono tasselli

ideali di un grande movimento. Un’opera di riappropriazione collettiva

del diritto di decidere sul modo e sul mondo in cui vogliamo vivere.

lunedì 15 luglio 2013

Islanda senza Big Mac: chiudono i negozi McDonald's...

Quattro euro e 25 centesimi per un BigMac?Troppo caro, meglio chiudere

che alzare i prezzi. McDonald's sparisce così dall'Islanda, dove la

crisi economica ha fatto raddoppiare i costi in un anno.

Lunedì i tre ristoranti fast-food dell'isola, gestiti in franchising

dalla Lyst, non alzeranno quindi le saracinesche, e saranno al più

presto riconvertiti per servire piatti locali. «I nostri concorrenti

usano tutti carne e lattuga islandese - ha spiegato Magnus Ogmundsson,

amministratore delegato della Lyst - mentre noi dobbiamo portar qui

tutto in volo, dalla Germania». Il crollo della corona, che è scivolata

dell'80% sull'euro nel 2008 scorso e dell'8,1% quest'anno - malgrado i

controlli sui capitali - ha eroso dunque tutti i margini. «Per

recuperarlo avremmo dovuto aumentare i nostri prezzi del 20%», ha

aggiunto Magnus.

Il BigMac di Reykjavik è già oggi tra i più cari al mondo: 3,50 euro,

come in Italia, un po' meno dei 3,80 euro di Svizzera e Norvegia (e gli

1,10 euro del Sud Africa). Portarlo a 4,25 euro, nel pieno di una crisi

molto acuta, sarebbe stato impensabile.

Gli islandesi dovranno ora fare a meno della "M" gialla su campo rosso.

Bloomberg ha sentito alcuni di loro: «Sono contento», ha detto Pall

Vilhjalmsson, che ha descritto McDonald's come «un simbolo del

colonialismo americano» che ha «terrorizzato la cultura alimentare in

tutto il mondo»; mentre a Hreinn Omar Smarason, la catena di fast-food

mancherà molto. Riaprirà, un giorno? Magnus non ha lasciato spazio a

equivoci: «È molto improbabile», ha ammesso.

sabato 13 luglio 2013

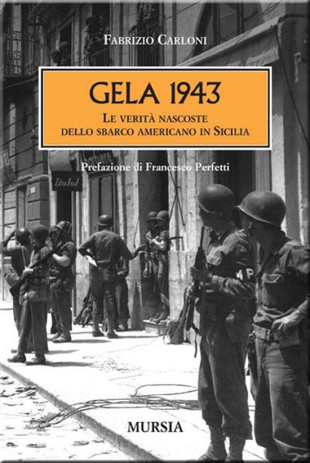

Gela: settanta anni dopo Husky la strage alleata dimenticata...

di Marco Petrelli (Barbadillo.it)

A Gela è stata realizzata una coreografia quasi hollywoodiana per ricordare i 70 anni di Husky, lo sbarco anglo americano a Gela e Licata del 10 Luglio 1943.

Ma da quell’angolo di Sicilia torna alla ribalta anche la vicenda triste e

meno nota della della strage di Passo Piazza che costò la vita a 8 carabinieri.

Un crimine di guerra per decine d’anni rimasto avvolto dalla nebbia della

storia ma che ritrova luce grazie a Fabrizio Carloni, ricercatore e giornalista

napoletano (già autore di saggi sulle operazioni alleate in Italia) che è

riuscito a ritrovare un sopravvissuto, Antonio Cianci all’epoca della strage

21 enne carabiniere in servizio in Sicilia.

“Ero sul tetto del casolare – racconta Cianci – e vidi arrivare degli uomini.

Erano le sei, sette del mattino (…) avevo l’ordine, nel dubbio, di sparare,

mirai ad uno e lo uccisi”.

La reazione alleata è durissima. Forse convinti che il nemico sia in gran

numero, i paracadutisti segnalano le coordinate alla flotta che scatena un

inferno. Ancora Cianci: “il vice brigadiere, dopo una coraggiosa resistenza, ci

ordinò di stendere le tovaglie bianche”.

I carabinieri si arrendono ed escono con le mani alzate sotto il tiro dei

Thompson, ma un rumore improvviso fa di nuovo crepitare le automatiche.

Rumori di contadini dai campi, agricoltori oggi anziani che hanno raccontato

a Carloni di “tre carabinieri denudati e massacrati di botte, uno è finito nel

pozzo”.

Cianci finirà invece la guerra in Algeria da prigionieri, dopo tre giorni

trascorsi all’addiaccio.

Il sopravvissuto e lo storico hanno di recente scritto una lettera al

Presidente della Repubblica affinché i morti di Passo Piazza non vengano

dimenticati.

Un evento orribile che forse a Gela in pochi conoscono, malgrado sia simile

in modalità e contemporaneo ad un altro crimine costato 88 morti tra

italiani e tedeschi, la strage dell’aeroporto di Biscari commessa dalla 45^

Divisione di fanteria USA.

*** I libri di Fabrizio Carloni

giovedì 11 luglio 2013

Perdere l’"identità" è perdere la faccia...

di Marcello Veneziani

Ma ha senso,

nell'epoca fluida e globale, appellarsi alle identità personali e

comunitarie, politiche e culturali? Le identità non sono reperti

arcaici, inerti e retorici o, come rozzamente dice qualcuno, cazzate e

baggianate? L'identità è un principio fondamentale in filosofia: è di

derivazione presocratica ma Aristotele fonderà la logica occidentale sul

principio d'identità.

Quella logica su

cui ancora ci basiamo per capire e distinguere. Ma è anche un concetto

usurato nella pratica se ne consideriamo l'uso e l'abuso per rassicurare

le proprie pigrizie, non confrontarsi col mondo, chiudersi nel proprio

recinto. Personalmente preferisco riferirmi a un principio più fluido e

vitale che è la tradizione, dove la continuità implica il mutamento, il

passaggio generazionale di padre in figlio, e dove il senso della

trasmissione non riguarda solo il passato ma anche il futuro. Diciamo

che l'identità sta alla tradizione come la montagna sta al mare. O, con

una formulazione più filosofica, l'identità attiene all'Essere, la

tradizione è l'essere in divenire. Comunque riconoscere l'identità è

riconoscere in ogni persona e comunità non solo i diritti individuali ma

un volto, un'anima e una storia, rispettando nell'identità la sua

dignità.

Un'epoca labile e

mutante come la nostra, segnata dalla velocità e dalla rapida

deperibilità di tutto, principi, legami e consumi, ha bisogno per

contrappeso di punti fermi, di fedeltà che sfidano la precarietà e il

volgere delle mode. Mai come oggi abbiamo bisogno di riscoprire la gioia

delle cose durevoli. È questo, in fondo, il principio che regge il

pensiero conservatore e che qualcuno lo banalizzi e lo ridicolizzi

mortifica la sua intelligenza e il suo spirito liberale ma non scalfisce

la grandezza e il valore di quei principi. È così difficile accettare

che ci sia un pensiero conservatore imperniato sull'identità così come

c'è un pensiero progressista fondato sull'emancipazione? La Tradizione è

un bisogno fondamentale dell'animo umano, almeno quanto lo è il

movimento. All'uomo si richiede duttilità e costanza, e non può

rinunciare a uno dei due o applicarle all'inverso. Ogni società

necessita di assetti stabili e piani mutevoli.

Su queste premesse

va fondato il discorso sulle identità politiche. Nessuno può

ragionevolmente pensare di imbalsamare destra e sinistra - e magari

anche il liberalismo, che non è un'essenza eterna ma una categoria

storica come le altre. E nessuno può pensare di fondare oggi un'identità

politica sul fascismo o sul comunismo. Sono il passato, fanno parte

della memoria. Destra e sinistra si usano solo per capirsi all'ingrosso

ma sono categorie residuali. La politica che non ha contatti con la

storia e la tradizione, con l'etica e i valori, si riduce a quella cosa

miserabile che è sotto i nostri occhi. Se non è animata da passione

civile e ideale si riduce a servitù e meschinità, corruzione e

affarismo.

La politica ha due

compiti fondamentali. Uno è governare un Paese, guidarlo e

amministrarlo, affrontare i problemi pratici, decidere. Ma c'è pure un

altro compito che non è ridicolo o superato, bensì essenziale: la

politica è il luogo in cui le nostre solitudini, le nostre individualità

convergono in uno spazio pubblico e in scelte condivise. Nella politica

si esprimono e si rappresentano i valori pubblici, le visioni comuni e

si fonda la concittadinanza. Intendiamoci, la politica non è l'unico

spazio pubblico che esprime valori condivisi, ci sono altri ambiti,

altre comunità. E poi, accanto allo spazio pubblico, c'è la sfera

privata che riguarda la nostra intimità e le nostre scelte individuali.

La politica è il luogo di sintesi in cui masse di individui si sentono

popolo, partecipano alla vita pubblica, sentono di appartenere a una

polis, pur senza escludere le differenze. Tutto questo non nasce coi

regimi dispotici o con le ideologie totalitarie, come pensano i cronisti

di corte vedute; nasce con la politica, anzi con il pensiero, nasce con

Platone e Aristotele e poi continua nei secoli. Anzi, di più: quel

mondo comune è l'essenza della politica e la base di ogni civiltà.

In quella chiave

assume significato il richiamo politico alle identità. Identità aperte e

non chiuse, mobili e non fisse, identità che si rispettino nelle loro

differenze e non pretendano d'imporsi una sulle altre. La più grande

rivoluzione, benefica e incruenta del Novecento, fu fatta nel nome

dell'identità, della sovranità e della tradizione: dico quella di

Gandhi. Da cui non scaturì un ritorno al passato ma una modernizzazione

armoniosa dell'India. L'identità francese fu il perno della svolta di De

Gaulle e anche la liberale Thatcher compensò il suo liberismo economico

con la difesa conservatrice della tradizione e dell'identità inglese. E

la riunificazione delle due Germanie non fu fondata sul desiderio di

ricucire la ferita di un'identità divisa forzosamente in due?

Che le identità

siano preziose e non sterili o nocive lo dimostra a contrario la loro

assenza nella nostra politica. Quando non ci sono identità da

confrontare, quando non c'è una cultura civica e una tradizione alle

spalle, quando non c'è una civiltà come terreno condiviso, inclusa la

civiltà delle buone maniere, nasce quello schifo di politica e

antipolitica da cui tutti stiamo fuggendo. Le differenze non sono più

fondate sui contenuti, sulle diverse sensibilità, sulle idee o sui temi

concreti della vita; ma su livori, personalismi, banalità e malaffare.

Preferisco dividermi sullo ius soli piuttosto che su Ruby; preferisco

una politica che si differenzi sui contenuti politici e non sui

contenuti delle intercettazioni telefoniche. E poi non veniteci a

raccontare che la tanto invocata rivoluzione liberale è andata a puttane

in Italia a causa di quattro gatti che dicevano di tenere alle

identità... Suvvia, tornate alla realtà.

Certo, al tema

delle identità un liberale è meno interessato e io lo capisco, lo

rispetto e non pretendo che si adegui a questa visione. Per un liberale

contano di più gli individui, i contratti, i mercati. In politica so

distinguere tra la parte e il tutto, so che ci sono culture, e

soprattutto inculture, diverse, anche nel centro destra. Nessuna

reductio ad unum. Chiedo attenzione alle identità, soprattutto da chi ha

fondato la sua ragione politica e il suo consenso su quei temi, ma non

per questo irrido e disprezzo chi è refrattario alle identità. Segua la

sua strada, che non è la mia, ma non pretenda di ridurre le nostre

diversità al suo modo di pensare, ritenendo che sia l'unico moderno,

universale, indiscutibile. Alla fine, questo differenzia chi rispetta la

libertà da chi dice di essere un liberale.

martedì 9 luglio 2013

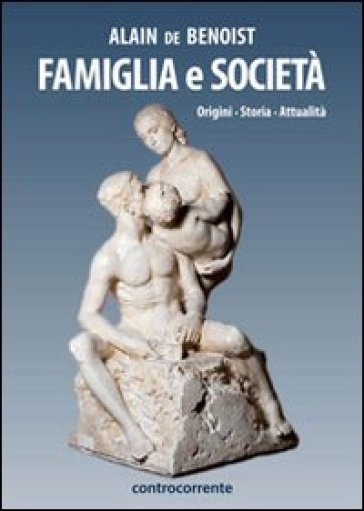

Famiglia e società (Intervista ad Alain de Benoist)

Fiorenza Licitra intervista Alain de Benoist

Fino al X secolo non occorreva un sacerdote per sancire il patto tra

gli sposi; la Chiesa, che ai legami di sangue favoriva la comunità di

fede, non aveva ancora elaborato il predominio giuridico sulla famiglia.

E’ giusto dire che nel tempo il matrimonio si è rivelato uno “strumento

clericale” per fare adepti?

La Chiesa cattolica non si è mai disinteressata del matrimonio, ma di

questo ne ha fatto un sacramento abbastanza tardi, nel XII° secolo.

Controllare il matrimonio era per essa un modo di intervenire nelle

alleanze tra le famiglie e le discendenze. Ma la Chiesa ha anche

ereditato una diffidenza verso il corpo e il sesso, sconfinata, nei

primi secoli della nostra epoca, agli eccessi delle sette encratiste.

San Paolo vedeva nel matrimonio un ripiego, un «rimedio contro la

lussuria»: sposatevi, diceva lui in sostanza, se non siete capaci di

fare altrimenti, cioè di restare vergini. Ciò spiega, nonostante tutto

quello che si possa dire in favore del matrimonio, il modo in cui la

Chiesa ha sempre considerato la verginità uno stato perfetto. Non direi

che il matrimonio è diventato oggi uno “strumento clericale” : la gente

si sposa sempre meno e la pratica religiosa è in crisi. A differenza

dell’Italia, in Francia vi è inoltre un fenomeno particolarmente

accentuato: al momento attuale, un bambino su due nasce fuori dal

matrimonio, proporzione che passa a due bambini su tre nelle grandi

città.

Qual era l’atteggiamento originario della Chiesa rispetto all’aborto?

Nel Medioevo, la Chiesa si rifarà soprattutto all’insegnamento di San

Tommaso D’Aquino, il quale a sua volta aveva adottato il pensiero di

Aristotele rispetto al concepimento e alla gravidanza. Per Aristotele,

il feto non era «animato», cioè realmente dotato di un’anima fin dalla

fecondazione, ma solo dopo qualche settimana. La Chiesa, quindi,

distingueva tra aborto precoce e aborto tardivo, sanzionato molto più

severamente del primo. Quello che la Chiesa ha elaborato sull’anima, non

è che la conseguenza di ciò che l’ha indotta a condannare senza

sfumature tutte le forme d’aborto.

Nonostante la liberalizzazione dei costumi e la disfatta delle

consuetudini, “la medesima origine sociale” resta ancora saldo collante

per la coppia…

Tutti i sociologi sanno che le relazioni che legano due individui non si

basano sull’azzardo. La probabilità di cercare e di trovare un partner

nell’ambiente sociale al quale si appartiene è maggiore che trovarlo

altrove, semplicemente perché non si frequentano altri ambienti. I club

di incontri che si trovano su Internet favoriscono le relazioni sessuali

tra gente di differente appartenenza, ma si tratta di relazioni

difficilmente durevoli. Ben inteso, ci sono sempre le eccezioni. Quando

degli individui di livelli sociali diversi decidono di formare una

coppia, solitamente è l’uomo ad appartenere al ceto superiore:

statisticamente, gli uomini danno meno importanza alla condizione

sociale per la scelta della compagna, perché, prima di tutto, sono

sensibili all’apparenza fisica. Al contrario, tutti i sondaggi rivelano

che lo stato sociale per la donna conta molto, apparendole come una

garanzia di sicurezza. Ma queste osservazioni devono ancora essere

ricollocate in un contesto più esteso. Gli studi generali dei quali si

dispone dimostrano che le coppie più “longeve” sono quelle che si

somigliano maggiormente. E’ l’origine del proverbio: «Chi si assomiglia,

si piglia».

Il Concilio Vaticano II alla procreazione farà prevalere l’unione tra

uomo e donna, quindi il diritto alla felicità. Si può parlare di

“processo di individualizzazione” perseguito dalla Chiesa stessa?

Nel Medioevo, la Chiesa ha favorito una certa individualizzazione dei

comportamenti, nella misura in cui essa ha privilegiato la volontà di

sposare gli individui, in opposizione alle loro rispettive famiglie (un

tempo si chiamava “matrimonio segreto”). Essa ha così ha favorito

un’evoluzione che, a lungo termine, ha portato al “matrimonio d’amore”,

il quale oggi è la principale causa di divorzio: ci si sposa quando si

ama, ci si lascia quando non si ama più. Nell’Antichità, il matrimonio

era prima di tutto un’istituzione riguardante le famiglie. Ecco, la

conseguenza del matrimonio ridotto a contratto tra individui. La Chiesa

ha sempre considerato la procreazione come la finalità profonda del

matrimonio, tuttavia sa bene che certe coppie non possono avere figli,

sia per sterilità, sia a causa dell’età troppo avanzata dei coniugi.

La società (femminile) ha sostituito lo Stato (maschile). Quali sono, a suo avviso, le conseguenze?

Si assiste oggi a un’incontestabile femminilizzazione della società.

Bisogna vedere il risultato di due fattori differenti. In primo luogo

esiste un’evoluzione dei costumi, che tende a stabilire la parità tra

uomo e donna in tutti i domini, restringendo seriamente le antiche

prerogative degli uomini e dei padri in rapporto all’aumento delle

rivendicazioni femministe e al relativo discredito dei valori “virili”.

Inoltre, abbiamo un’evoluzione della stessa struttura sociale, in

particolar modo rispetto alle forme economiche e lavorative. Oggi ci

sono servizi di comunicazione e vario genere (l’aiuto alle persone, le

“attività relazionali”, etc.), che hanno preso sempre più piede nella

struttura economica, contrariamente a una volta in cui il centro di

gravità si ritrovava piuttosto nella sfera industriale. Le qualità

femminili si esplicano meglio nei servizi e nei mestieri della

comunicazione, a differenza delle qualità maschili, dominanti nel mondo

industriale. Le conseguenze di questa femminilizzazione, oltre a un

infiacchimento legale e istituzionale, sono la promozione dei valori

femminili, quali la sensibilità, la cooperazione e il “dialogo”, a

detrimento dei valori maschili, come l’autorità. Questo non è un male in

sé, a condizione che l’equilibrio tra uomo e donna non si rompa e che

la complementarità tra valori maschili e femminili non sia persa di

vista.

Accordare le nozze gay equivale a dire che un domani sarà consentito, a rigor di logica, anche l’adozione di un bambino…

Il matrimonio omosessuale – in Francia “matrimonio per tutti”, locuzione

d’altronde molto abusiva (il matrimonio poligamo e il matrimonio

incestuoso, per citarne un paio, per legge non sono mai stati

autorizzati) – testimonia che il matrimonio ormai non è più percepito

come un’istituzione, ma come semplice contratto tra individui. Innalzare

essenzialmente “l’amore romantico”, e non più la strategia

matrimoniale, significa unire due compagni individuali, anziché

consacrare l’alleanza di due famiglie in seno a un più vasto sistema di

parentela, che assegnava a ciascuno un certo numero di diritti e di

obblighi. In tale ottica, per unirsi, nulla sembra costringere due

individui a essere di sesso differente, visto che la nozione stessa di

sesso (biologicamente) è adesso contestata dall’«ideologia del genere».

Ma lei ha ragione, la stessa rivendicazione di uguaglianza, che ha

portato al matrimonio omosessuale, si estenderà anche all’adozione da

parte degli omosessuali; idem per il riconoscimento delle “madri in

affitto” e per la procreazione assistita. Tali rivendicazioni

d’altronde si esprimano già.

Relativizzare la famiglia comporta anche il relativizzarsi della responsabilità?

Nel principio, lei non ha torto, ma bisogna comprendere che ciò che si

chiama “famiglia” è un concetto notevolmente trasformabile. La famiglia

tradizionale è oggi divenuta un fattore marginale. Le relazioni delle

coppie si sono evolute e le relazioni tra le generazioni sono mutate.

Assistiamo al moltiplicarsi delle “famiglie ricomposte”, cioè di coppie

di genitori che hanno già avuto dei figli da una precedente unione.

Questo fenomeno in Francia tocca più di una famiglia su dieci. Si devono

aggiungere, inoltre, i casi di coabitazione intermittente (o

semi-separazioni) di coppie sposate, cosicché le famiglie monoparentali,

più numerose in Italia, in Francia rappresentano attualmente più del

20% e riguardano tre milioni di bambini. Queste famiglie monoparentali,

nella stragrande maggioranza, sono costituite da donne che vivono sole

con i figli. La famiglia non è più il luogo naturale della

responsabilità; d’altronde, l’autorità del capo famiglia oggi è caduta

in un certo discredito. La responsabilità resta un valore, ma si

esercita nei domini più vari. Piuttosto, sono l’individualismo e

l’egoismo edonistico a rappresentare per essa la principale minaccia.

Cos’è che influenza più la trasformazione della famiglia, la società o la famiglia stessa?

Chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Stesso approccio per la famiglia e

la società: esse vanno di pari passo. L’evoluzione della famiglia

riflette l’evoluzione della società, in continuo progresso, e

l’evoluzione della società riflette quella della famiglia. Questa è la

ragione per cui è abbastanza diffusa l’idea secondo la quale una “buona

famiglia” può rappresentare una struttura resistente, un rifugio, un

contrappeso. In rapporto a quello che c’è di più negativo o di più

contestabile nella società attuale, mi sembra però che in parte sia

un’illusione. Quando i bambini raggiungono una certa età, è estremamente

difficile per i genitori opporsi all’influenza del mondo esterno. Ci

sono le eccezioni, ma in generale la famiglia non costituisce che una

linea di resistenza abbastanza minima.

Lei scrive che nelle civiltà indoeuropee la discendenza, l’autorità

del capo di famiglia, il valore dei consanguinei non sono realtà

biologiche, ma entità di ordine spirituale. Al contrario di oggi, che

venendo a mancare tutto questo, la famiglia è inscritta in una

temporalità non più verticale, ma orizzontale?

A questo riguardo, la famiglia non fa eccezione. L’intera società ha

sovvertito la verticalità con l’orizzontalità. Nel dominio dei valori,

il bene e il male non sono più i sinonimi dell’alto e del basso. Nella

vita quotidiana, il «presentismo» consacra il crollo della dimensioni

della profondità, costituente fino a poco tempo fa la chiara coscienza

del modo in cui il passato si congiunge all’avvenire. Più generalmente

ancora, tutto quello che è stato stabile, solido, duraturo tende a

divenire transitorio, passeggero, effimero. Si potrebbe dire,

utilizzando le categorie proposte dal sociologo Zygmunt Baumann, che il

«liquido» ha rimpiazzato il «solido». La logica dei territori, che è una

logica politica e tellurica, ha ceduto il posto a quella del flusso e

del rifiuto, logica commerciale e marittima. Ciò che scompare è prima di

tutto la nozione di durata. La vita familiare ne è direttamente

affetta, giacché la durata media non cessa di abbassarsi. L’instabilità

delle relazioni di coppia si è accentuata parallelamente alla

“flessibilità” delle carriere professionali, come alla volubilità dei

comportamenti elettorali e dei reclutamentipolitici. Nello stesso

momento in cui si entra nell’azienda per «fare carriera», non ci si

sposa più «per la vita». Nelle relazioni sentimentali o sessuali, lo

«zapping» prevale allo stesso modo che nei comportamenti elettorali o

nei modi di fare dei consumatori contemporanei. Siamo di fronte a un

movimento generale, peculiare del momento storico nel quale viviamo.

Come sarà possibile la posterità senza una memoria ancestrale?

In effetti, è bene domandarselo. Io sono di quelli che pensano che il

presente non sia vivibile e, soprattutto, che non può essere dotato di

senso se non alla condizione d’essere sostenuto dalla doppia coscienza

del passato e dell’avvenire. La memoria va di pari passo con la capacità

di sapersi progettare nel futuro. Chi vuole avere passato, si condanna a

non avere futuro.

lunedì 8 luglio 2013

Quella Francia che ci dà l'esempio in piedi...

di Gabriele Adinolfi

Se vi

capita di passare per Parigi o per una qualsiasi città di Francia, ben

167, vi accorgerete che in molte piazze ci sono decine e decine di

persone in piedi, in silenzio, che leggono un libro.

Non è una variante dei mimi, non si tratta di una nuova forma d’arte. E’ l’ultimo grido, anzi l’ultimo non-grido della rivolta popolare.

Non è una variante dei mimi, non si tratta di una nuova forma d’arte. E’ l’ultimo grido, anzi l’ultimo non-grido della rivolta popolare.

Alla legge Toubira, quella del mariage pour tous, metà Francia, almeno, ha risposto scendendo in piazza. Ci sono stati scontri selvaggi perché il governo ispirato al modello dei repubblicani spagnoli ha imposto la repressione. Uomini e donne, giovani e anziani, persone di ogni ceto e di ogni idea politica, hanno retto la piazza. Scontri duri, fermi, arresti.

In particolare il giovane Nicolas è stato chiuso nella prigione di Fleury-Mérogis per delitto d’opinione. E’ scattata allora la protesta popolare; si sono organizzati autonomamente, grazie alla rete, alle radio, e in particolare mediante una pagina facebook.

Hanno deciso di protestare così.

Ininterrottamente, giorno e notte, in tutta la Francia sono a migliaia a stare fermi, in piedi, con un libro in mano, per dimostrare la forza calma di chi ha ragione e la bellezza della libertà.

Ininterrottamente, giorno e notte, in tutta la Francia sono a migliaia a stare fermi, in piedi, con un libro in mano, per dimostrare la forza calma di chi ha ragione e la bellezza della libertà.

Si danno il cambio ininterrottamente, ma restano, ciascuno, diverse ore; saranno quindi svariate decine di migliaia impegnati in questa tormentata battaglia; all’inizio c’è chi ne ha passate più di dodici di seguito per non lasciare il posto.

“Meglio morire in piedi – scrivono – che vivere in ginocchio”.

La tenacia, signori, è madre di tutte le guerre. Forse abbiamo qualcosa da imparare da oltralpe.

venerdì 5 luglio 2013

Si è spenta Maria Pasquinelli, l’insegnante di Pola che uccise il generale De Winton “oppressore” della terra istriana

di Antonella Ambrosioni (Secolo d'Italia)

Si è spenta a Bergamo Maria Pasquinelli. Un nome che ai più giovani dirà poco ma che oggi piangono in molti, tutti i profughi di Istria e Dalmazia e i triestini che conoscono bene la sua storia. Un nome che tutti gli italiani dovrebbero portare nel cuore per la sua dedizione alla causa nazionale, simbolo di tutta la sofferenza, l’amarezza, la rabbia degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Maria Pasquinelli era un’insegnante di Pedagogia originaria della Toscana, già crocerossina in Cirenaica, poi rimpatriata per insegnare a Spalato. Il 10 febbraio del 1947, data infausta della firma del Trattato di Pace, uccise con tre colpi di pistola il comandante della guarnigione britannica di Pola, generale Robert W. De Winton, durante la cerimonia di passaggio dei poteri sul capoluogo istriano alle autorità jugoslave. Immediatamente fermata e condotta al comando, in tasca le venne trovato il seguente bigliettino-confessione: «Mi ribello, col fermo proposito di colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli, ai Quattro Grandi i quali, alla Conferenza di Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di strappare ancora una volta dal grembo materno le terre più sacre d’Italia, condannandole o agli esperimenti di una novella Danzica o con la più fredda consapevolezza, che è correità, al giogo jugoslavo, sinonimo per la nostra gente indomabilmente italiana, di morte in foiba, di deportazioni, di esilio».